在東ティモール日本国大使館

Embassy of Japan in Timor-Leste

Embassy of Japan in Timor-Leste

「東ティモール タバコ事情」

7月にこの国に来て1カ月が過ぎ、途上国は何処も同じであるが、ここも同様に喫煙マナーが良くないことが分かる。「歩きタバコ」は普通、車の中でも吸う人が多い。車の中には備え付けの灰皿があるが、現地の人に言わせると「小銭入れ」だそうである。(もちろん日本でもタバコを吸わないドライバーは小銭入れ、小物入れとして使っているが)

以前、赴任していたタイ国では、タバコのパッケージに日本と同じように「健康のために吸いすぎに注意しましょう」という表示のほかに、写真がprintされている。ご存知の方も多いでしょうが、この絵がどぎつく、「タールで真っ黒になった肺」、「ヤニで爛れた口」、「幼児を片手に抱え、もう一方の手でタバコを吸っている」写真は、喫煙意欲を十分になくす。

東ティモールの売店ではインドネシアのタバコが多い。$1以下と安いので、最初試してみたが、甘くて飴をなめているようで、すぐにやめた。これを機に禁煙しようかとも思ったが、食後や気分転換にどうしても吸いたくなる。さすがに風邪を引いた時は吸う気にならなかったが、治ると恐る恐る吸い始め、1週間で元のペースに戻る。

私の職場は敷地が広く、現場の人が多い所為もあってか、愛煙家が多い。私はだいたい1日の半分を事務所部屋、残り半分を工場に行くようにしている。工場の人たちは大変人懐っこく、遠くから「ボンディア」と声をかけてくる。そして「タバコあるか?」と言い、一人にやると我も我もと寄ってくる。これも皆とのコミュニケーション手段の一つだと割り切って$1を惜しまない。ところが最近、あまりタバコをせがんでこなくなった。彼らの輪の中に入って何も違和感がないのに「タバコをくれ」とは言ってこない。今思うに、最初「タバコあるか?」と言って来たのは、本当はタバコがほしい訳ではなく、自分とコミュニケーションをとり、友達になりたかったのだろう。そのきっかけづくりの言葉の一つだったのだろう。タイ国では「ご飯食べた?」とか「どこ行くの?」(この表現は、この国も同じ)と聞かれ、真面目な日本人は「毎日朝は7時に食べるよ」とか「トイレに用足しに行く」とか真剣に答える。

皆、美味しそうにタバコを吸う

このように、「タバコ外交」は面白いが、一番気にかかることは喫煙マナーである。私は日本を発つ時にポケット灰皿を持参した。この国ではあまり灰皿を見かけないのでこれが大変役立つ。ところが、彼らにとっては「地球が灰皿」である。ゴミ箱はあるのに灰皿が少ない。ある銀行に行った時、立派な灰皿があったのでタバコを吸おうとしたら行員が「ここは禁煙です。これは灰皿ではなく、ゴミ箱です」と言われた。

地球が灰皿&ゴミ箱

私の職務の一つは機械のメンテナンスであるが、持論として「故障した機械を修理するのは大変だし、コストもかかる。壊れないように日常点検、予防整備、管理が大事」だと考えている。そのためには日頃から職場をきれいにすることが第一歩であるが、どうもこの国は、「分かっているが、皆が捨てるから自分一人くらい気をつけてもどうにもならない」と思っている人が多いようである。私は皆がたむろしてタバコを吸っているところに進んで行くようにし、ポケット灰皿を片手に持って「シンゼイロ」「アスパック」と言う。最初、彼らはニタニタ笑って「この日本人はポルトガル語、テトゥン語、インドネシア語が分かるのか」と興味を持つくらいで終わりである。

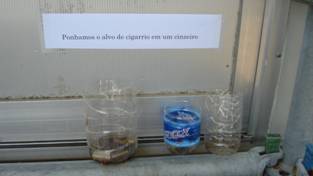

私はある日、ペットボトルを半分に切って、彼らがたむろしているところに置き、「これがシンゼイロだよ」と言い、自分の吸いがらを入れた。彼らも真似をして入れる。ところが、私がいないと地球にポイである。私は彼らがいない時、吸いがらを拾って、ペットボトル吸いがらをいっぱいにする。そうすると「ほかのティモール人も、これを利用しているのだ」と思うようになり、だんだん利用する者が増えてきた。

これが本当に習慣になり、輪が広がればいいのであるが、道はまだまだ遠そうである。

ペットボトルで作った簡易灰皿

張り紙は、「タバコの吸い殻は灰皿に捨てましょう」津田(JICA専門家)

(c) Embassy of Japan in Timor-Leste Avenida de Portugal, Pantai Kelap

a, Dili, Timor-Leste (P.O. Box 175) Tel: +670-3323131 Fax: +670-3323130